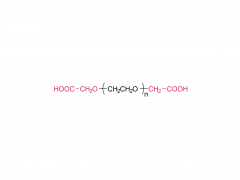

An der Spitze der modernen Arzneimittelentwicklung spielen Polyethylenglykol (PEG)-Derivate eine entscheidende Rolle. Sie wirken wie ein „Tarnmantel“ für Arzneimittelmoleküle und erhöhen so die therapeutische Wirksamkeit und Sicherheit erheblich. Damit stellen sie eine revolutionäre Technologie auf dem Gebiet der pharmazeutischen Chemie dar.

1. Was sind Polyethylenglykol (PEG)-Derivate?

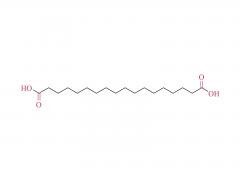

Polyethylenglykol (PEG) ist ein lineares, wasserlösliches, hoch biokompatibles Polymer, das durch Polymerisation von Ethylenoxid synthetisiert wird. Es ist ungiftig, nicht immunogen und wurde von der US-amerikanischen FDA als sichere chemische Substanz zur oralen, injizierbaren und topischen Anwendung zugelassen.

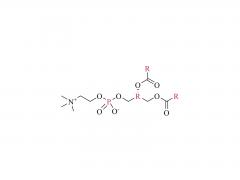

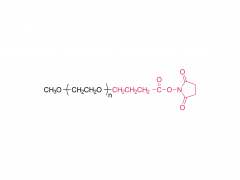

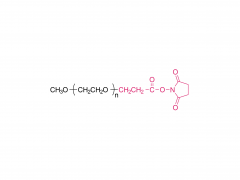

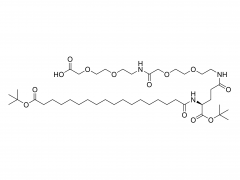

PEG-Derivate sind chemisch modifizierte PEG-Moleküle, die an einem oder beiden Enden ihrer Molekülketten spezifische reaktive funktionelle Gruppen (z. B. Amino-, Carboxyl-, Maleimid-, N-Hydroxysuccinimidester) tragen. Diese funktionellen Gruppen wirken wie Greifhände und ermöglichen die kovalente Bindung an spezifische Gruppen (z. B. Amino-, Thiolgruppen) auf Proteinen, Peptiden, Antikörpern, niedermolekularen Wirkstoffen und sogar Nanopartikeln (wie Liposomen).

Dieser Vorgang wird als „PEGylierung“ bezeichnet. Durch die PEGylierung werden eine oder mehrere PEG-Ketten an das Arzneimittelmolekül gebunden, wodurch dessen physikochemischen Eigenschaften und sein In-vivo-Verhalten grundlegend verändert werden.

2. Anwendungen in der modernen Medizin

Als ausgereifte Strategie zur Verabreichung und Verbesserung von Arzneimitteln ist die PEGylierungstechnologie in der modernen Medizin äußerst weit verbreitet und dient vor allem den folgenden Zwecken:

Erhöhte Löslichkeit von Medikamenten: Viele hydrophobe Medikamente sind schlecht wasserlöslich, was die Formulierung in injizierbaren Lösungen erschwert. Durch die Anbringung hydrophiler PEG-Ketten kann die Wasserlöslichkeit eines Medikaments deutlich verbessert werden.

Halbwertszeit verlängern, Dosierungshäufigkeit reduzieren:

①Erhöhung der Molekülgröße: Durch die Zugabe von PEG-Ketten wird das Molekulargewicht des Arzneimittels erheblich erhöht, wodurch es weniger wahrscheinlich ist, dass es durch die Glomeruli gefiltert wird, was wiederum die renale Clearance verlangsamt.

②Reduziert die Immunerkennung: Die PEG-Kette wirkt wie ein Schutzschild, der die Arzneimitteloberfläche umhüllt, seine antigenen Epitope maskiert und die Wahrscheinlichkeit einer Erkennung und Beseitigung durch das Immunsystem verringert.

③ Enzymatischen Abbau verhindern: Derselbe Abschirmeffekt verringert auch die Geschwindigkeit, mit der das Medikament durch hydrolytische Enzyme wie Proteasen abgebaut wird.

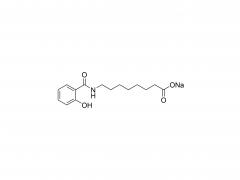

Reduzierte Immunogenität und Toxizität: Bei proteinbasierten Arzneimitteln (z. B. Enzymen, Zytokinen) kann die PEGylierung deren heterologe Natur maskieren und so die Wahrscheinlichkeit der Antikörperbildung im Körper verringern und so allergische Reaktionen minimieren. Darüber hinaus können toxische Funktionsgruppen bestimmter Arzneimittel modifiziert und so deren Sicherheitsprofil (therapeutisches Fenster) verbessert werden.

Verbesserte Zielausrichtung (passive Zielausrichtung): Durch die Verlängerung der Zirkulationszeit des Arzneimittels im Blutkreislauf mittels PEGylierung ist es wahrscheinlicher, dass sich das Arzneimittel durch den Effekt der verbesserten Permeabilität und Retention (EPR) in Geweben mit undichtem Gefäßsystem ansammelt, wie etwa Tumoren oder entzündeten Stellen, wodurch eine passive Zielausrichtung erreicht wird.

3. Wie funktionieren sie?

Der Wirkungsmechanismus spiegelt sich hauptsächlich in Veränderungen der Pharmakokinetik wider:

Injektion in den Blutkreislauf: Nachdem ein PEGyliertes Arzneimittel in den Blutkreislauf gelangt ist, verhindert seine voluminöse, hydratisierte PEG-Schicht („Tarnkappe“) wirksam, dass sich Blutopsonine an das Arzneimittel binden.

Vermeidung der Clearance: Da das Medikament aufgrund seines höheren Molekulargewichts weniger anfällig für die Phagozytose durch Immunzellen (z. B. Makrophagen) ist und schlechter von den Nieren gefiltert wird, ist seine Verweilzeit (Halbwertszeit) im Blut deutlich verlängert. Beispielsweise beträgt die Halbwertszeit von Standard-Interferon nur etwa 4 Stunden, während PEG-Interferon eine Halbwertszeit von 40 bis 80 Stunden haben kann.

Verzögerte Freisetzung: Die Bindung zwischen der PEG-Kette und dem Wirkstoffmolekül wird in vivo langsam hydrolysiert oder enzymatisch gespalten, wodurch der aktive Wirkstoff schrittweise freigesetzt wird. Dies wirkt wie ein Depot mit verzögerter Freisetzung, was zu stabileren Blutplasmakonzentrationen führt und Peak-and-Trough-Phänomene vermeidet.

Anreicherung am Zielort: Bei Nanomedikamenten (z. B. Liposomen) ist die PEGylierung entscheidend, um eine schnelle Clearance durch das mononukleäre Phagozytensystem (MPS) zu verhindern und ihnen so ausreichend Zeit zu geben, sich über den EPR-Effekt im Tumorgewebe anzureichern.

Einfach ausgedrückt: Durch die PEGylierung wird die Bindungsaffinität des Arzneimittels an sein Ziel nicht direkt erhöht. Vielmehr wird eine „Verzögerungs-“ und „Tarn“-Strategie angewendet, die dem Arzneimittel mehr Möglichkeiten bietet, sein Ziel zu erreichen und dort zu wirken, wodurch die therapeutische Wirkung indirekt verstärkt wird.

4. Beispiele für marktgängige Produkte in der Praxis

Die PEGylierungstechnologie hat viele erfolgreiche Medikamente hervorgebracht. Hier sind einige klassische Beispiele:

①PEGyliertes Interferon (Peginterferon alfa)

Produktnamen: Pegasys® (Peginterferon alfa-2a), PegIntron® (Peginterferon alfa-2b)

Anwendung: Zur Behandlung chronischer Hepatitis B und C. Durch die PEGylierung konnte das Dosierungsschema von drei Injektionen pro Woche auf nur eine Injektion pro Woche geändert werden, was die Compliance und Wirksamkeit der Patienten deutlich verbesserte. Es war einst der „Goldstandard“ für die Behandlung von Hepatitis C.

②PEGylierter Granulozyten-Kolonie-stimulierender Faktor (Pegfilgrastim)

Produktname: Neulasta® (Pegfilgrastim)

Anwendung: Wird bei Chemotherapie-induzierter Neutropenie eingesetzt. Filgrastim selbst hat eine sehr kurze Halbwertszeit und erfordert tägliche Injektionen. Nach der PEGylierung benötigt Neulasta® nur eine Injektion pro Chemotherapiezyklus, um die Anzahl der weißen Blutkörperchen effektiv zu erhöhen. Es ist derzeit der am häufigsten eingesetzte Leukozyten-Booster in der klinischen Praxis.

③PEGyliertes liposomales Arzneimittel

Produktname: Doxil® / Caelyx® (PEGyliertes liposomales Doxorubicin)

Anwendung: Zur Behandlung von Eierstockkrebs, Kaposi-Sarkom etc. Doxorubicin wird in Liposomen verkapselt und anschließend mit PEG modifiziert. Dies verlängert die Zirkulationszeit im Blut deutlich und ermöglicht über den EPR-Effekt eine signifikante Anreicherung im Tumorgewebe. Gleichzeitig reduziert die liposomale Struktur die Kardiotoxizität von Doxorubicin und verbessert so die Sicherheit.

④PEGyliertes Enzym (Pegloticase)

Produktname: Krystexxa® (Pegloticase)

Anwendung: Zur Behandlung von refraktärer Gicht, bei der konventionelle Therapien wirkungslos sind. Es handelt sich um ein pegyliertes Uricase-Enzym, das den Harnsäurespiegel rasch senkt. Die Pegylierung verlängert die Aktivitätsdauer des Enzyms deutlich und reduziert seine Immunogenität.

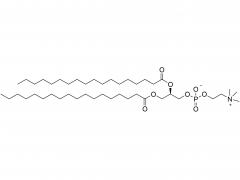

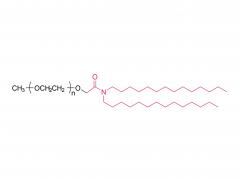

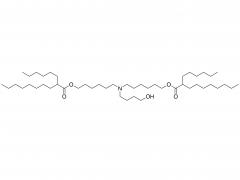

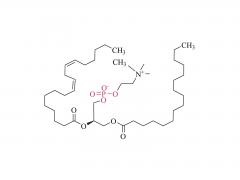

⑤Schlüsselkomponente in mRNA-Impfstoffen

Anwendung: In den mRNA-Impfstoffen von Pfizer-BioNTech und Moderna gegen COVID-19 sind PEGylierte Lipidnanopartikel (LNPs) die zentralen Träger für die mRNA-Verabreichung. Die PEGylierten Lipidmoleküle in diesen LNPs bilden eine Schutzschicht auf der Oberfläche, die die Nanopartikel nicht nur stabilisiert und eine Aggregation verhindert, sondern vor allem vorübergehend eine schnelle Clearance durch das Immunsystem nach der Injektion verhindert und so wertvolle Zeit für eine wirksame Impfstoffverabreichung verschafft.

Dank ihrer einzigartigen Tarneigenschaften sind Polyethylenglykol-Derivate zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die Optimierung der Arzneimittelwirkung und die Entwicklung neuer Therapien geworden. Von Proteinmedikamenten über kleine Moleküle bis hin zu fortschrittlichen Nanomedikamenten und Nukleinsäuremedikamenten – die PEGylierungstechnologie treibt den Fortschritt in der modernen Medizin weiter voran.

Mit der Entwicklung neuer Technologien wie besser kontrollierbarer ortsspezifischer PEGylierung, abbaubarer PEG-Ketten und Polymeren der nächsten Generation (z. B. Polysialinsäure PSA) als Alternativen zu PEG wird sich dieses Feld in Zukunft weiter in Richtung größerer Effizienz und Sicherheit entwickeln und den Patienten mehr und bessere Therapieoptionen bieten.